第一話

僕の名前は、四季春秋。しきはるあき、と読む。冗談みたいな名前だけど、両親がつけたんだから、仕方がない。僕は現在、高校三年生で、いわゆる受験生と言うやつである。

時代錯誤なことに、この学校では全校生徒の定期試験の結果が掲示板に張り出されるのだ。今は、一学期の中間テストの結果が載っている。この一年の始めての定期試験。これからの運命を占う試験なのだが、隣に座っている男は飄々と鼻歌まで歌っていた。

「……杉村。余裕だな」

「ん〜? まあ、じたばたしても仕方ないし」

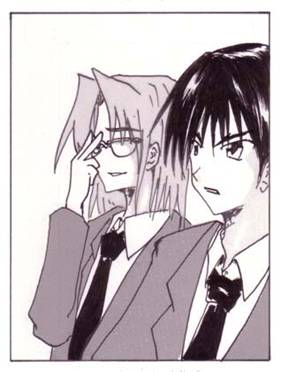

そう飄々と応えたのは、クラスメイトにして小学校からの腐れ縁である杉村誠一郎である。いつも、人を馬鹿にしたような態度を取るが、こいつにはこれがナチュラルだ。

「それはそうだけど」

どうもこの余裕綽々の態度が納得いかない。

と、思っていると僕の前の人がどいた。つい、とその開いたスペースに体を滑り込ませ、張り出された結果を恐る恐る見てみる。

結果、三年生約四〇〇人中三七位。

むう。今回はかなり気合を入れたのに、あまり変わらなかったか。みんながんばっているんだな。

と、納得して、うなずいていると、ふと杉村の名前が目に入った。

……こいつの成績はすこぶる悪い。知能は高いのだが、それを一般人とは一八〇度別のベクトルに向けて突き進めているので、学校の勉強はぜんぜん手をつけていないのだ。

「で、一つ聞くが、そんなお前がどうやって学年三位なんて順位を取れるんだ?」

掲示板前に群がった人たちを掻き分け、人ごみから離れたところで悠然と立っていた杉村の近くに行く。

「なにが『で』なのかよくわからんが、春秋の疑問に答えよう」

杉村は、愛用のメガネの位置を中指でくいっ、と直すと、堂々と宣言した。

「ちゃーんとテスト前に、問題用紙はゲットしていた」

「犯罪だ! それは!」

「安心しろ。指紋、その他の物証は残していない」

「待て」

「案ずるな。このコピーは、ちゃんと一教科二千円という破格で三、四十人ほどに売りさばき、俺の財布を大いに潤している」

「さらに待たんか!」

「そういうわけで、今日の昼飯は俺が奢ってやろうではないか。ほら、遠慮するんじゃないぞ、春秋」

人の話を聞きゃしない。昔からこうだ。こいつは。

「大体、それじゃ真面目にやっているやつらが……」

「まあ、待つがいい、春秋よ。所詮、学校で習う学問など、一握りの連中を除いて、将来毛ほどの役にも立たんのだ。なら、こんなテストなど無意味だ。そういうわけで、俺がやっていることは正当と言えよう」

「理屈にもなってない理屈を、誇らしげに語るんじゃない」

「喜んでもらえて光栄だ」

「憤慨しているんだよ!」

こいつと話すと疲れる。

「まあ、僕には関係ないな。最終的に、大学受験で受かればいいわけだから」

「ふむ。その他人を気にしない態度は感心だ」

「でも、杉村。万一ばれたらどうするんだよ? 余裕で退学ものだぞ」

「その点は抜かりない。問題用紙を保管していた金庫の近くに『さりげなく』お前の生徒手帳を落としておいたからな。まずはお前に容疑がかかるはずだ」

無言でカバンを見る。……いつの間にか生徒手帳が消え失せていた。どういうルートで、僕の生徒手帳を奪取したのだろう、こいつは。

「うむ。中間テストなどより、よっぽど勉強になったぞ。学校のセキュリティの具合とか、よくわかった。……って、春秋、どうした。子供が裸足で逃げ出すような怖い顔して」

こいつは……

「とりあえず」

「ん? なんだ、春秋」

「死んどけ」

まずは、腹に一発拳を打ち込む。

「ごふっ!?」

さらにアッパー。

「ぐえ!」

後ろに倒れこもうとするのを胸倉を掴んで止め、ヘッドバットをかまし、地面に仰向けになった杉村めがけて雨あられとやくざキックを降らせてやった。

杉村がぴくぴくと痙攣したあたりで、僕の気も大分晴れたので、放置しておくことにした。いつの間にか集まった野次馬は、『またか』という顔をして呆れている。

僕はそんな野次馬を無視して、ふう、と無駄にさわやかな笑みを浮かべた後、なんだかよくわからないものへと変貌を遂げた杉村から、華麗に視線を逸らす。

「なにやってんの?」

「……冬夏」

いつの間にやら後ろに来ていたのは、僕の妹の冬夏。とうか、と読み一応、双子の妹である。といっても、二卵性双生児なのであまり似ていない。それはさておき、我が両親の名前の付け方はやはり確信的だと思う。

念のために言っておくが、今流行りと聞く『義妹』ではないのであしからず。

「うわ、杉村さん、泡吹いてるよ?」

「僕には見えないな」

「なんか、血の赤も混じっている気もするんだけど」

「それは目の錯覚だな」

「……兄さん、いつか本当に杉村さんを殺しちゃうわよ」

「ぜひそうしたいところだな」

だが、異様に生命力が強くて、今まで成し遂げられなかった。……いい機会だ。今日という日をこいつの命日にしてやる。

「兄さん兄さん。ちょっとストップだって」

「止めるな、冬夏。ここでこいつを殺っておかないと、後々の世に禍根を残す。正義は我にあり」

カバンからボールペン(凶器)を取り出すと、杉村の喉めがけて……

「やあ、冬夏くんではないか。おはよう。さわやかな朝だね」

「杉村さん。いつも思うんですけど、どうしてそんなすぐに回復するんですか?」

「ふっ、愚問だな」

「答えになってないよ」

ちっ。僕の攻撃はすべて急所狙いだったはずなのに、なんでノーダメージなんだ。……耐性がついてきたか?

「冬夏、ちなみにおまえはどうだった?」

「二〇〇位。前よりだいぶ下がっちゃった。小遣い減らされるね、これじゃ」

一応、僕たちの親と約束してある。定期テストで、前より三〇位以上順位が落ちたら、小遣いを下げる。上がったら小遣いアップ。報酬効果とやらを狙っているのだろう。冬夏は前のテストで一五〇位くらいだったから、確実に小遣い減だ。

「ああ、それな。ちょっと、上位陣を見てみな」

「え?」

僕に言われて、冬夏は視線を左上のほうに向けた。

そこに連なる名前は、テストで毎回最底辺を争っている面々。案の定、冬夏は目を白黒させる。

「どうも、杉村がテスト問題を横流ししたらしい。だから、相対的に、お前の順位が下がったわけだ」

「……へぇ」

「つまり、お前の小遣いが減るのは、こいつのせいだぞ」

きらりん、と冬夏の目が光った(ような気がした)。いそいそと身を隠そうとしている杉村に、小動物程度なら射殺せそうな視線を向けつつ、僕の手から冷静にボールペンを受け取る。殺る気だ。殺る気まんまんだ。

普段は、極めて温厚な我が妹だが、一旦キレると、僕の手には負えないほどの猛獣と化す。

「どこに行く気です?」

そして、冬夏の腕が一瞬霞むように振るわれたと思うと、次の瞬間には、杉村の鼻先を掠めて、ボールペンが壁に突き刺さっていた。

我が妹、冬夏の得意技は投擲だ。二十メートル以内の獲物なら、百発百中の腕を誇る猛者である。こんなだから『兄妹だ』とか、言われるのだが。

「い、いや。ちょっと、トイレにな?」

「そうですか。その前に、ちょっと私の話を聞いてもらいたいんですけど」

「それはできない相談だ。もう、肛門のところにまで、俺のあっつ〜い魂の欠片が……」

杉村はそれ以上、言い訳を続けることはできなかった。冬夏の次弾が発射準備完了したからだ。今度の弾は、胡桃大の石が数個。それは冬夏が持つと、殺傷力の極めて高い凶器へと変貌を遂げる。

「下品な人には天誅です」

その石を手の中で弄びながら、冬夏の瞳が猛禽類のそれを思わせるように細くなっていく。

「ま、待て、冬夏、話し合おう! 人類、皆兄弟。わかりあえない道理はない。俺たちは言葉という、かけがえのない道具を持っているじゃあないか」

すでに、二人の間に言葉はいらない。

「春秋! なに頷いている……ぶべっ! ちょ、ま、待って冬……ぐはぁ!?」

今日も朝日が目に眩しかった。

まだじゃれあいを続けている杉村と冬夏を置いて、僕は教室にやってきた。

「相変わらず、馬鹿やってるわね」

席に着くと同時に、横からそんな声がかけられた。

「手厳しいな、志藤さん」

「四季くんのキックもなかなか手厳しかったわよ。誠一郎の腹に、こう、抉りこむように」

見てたのか……

隣の席に座っているこの志藤京香さん(普通の名前でうらやましい限りだ)。冬夏と同じ美術部所属にして、なんと杉村の従姉だったりする。それにしては、奇跡的にまともな人なので、安心して会話ができる。ちょっとした世間話が、いつの間にか株取引の話になっていたりする従弟とは大違いだ。

僕たち兄妹、杉村、志藤さんの四人は、奇妙な縁のせいか、よく一緒にいる。そして(主に杉村のせいで)僕たちの周りには騒動が絶えないので、巷ではカラミティカルテット(災害四人組?)という、非常に不名誉な異名をとっているらしい。

それを笑いながら教えてくれたクラスメイトの藤村くんを、とりあえずボコったあと、僕と志藤さんはその汚名を拭うにはどうすればいいのかを真剣に検討しあったものだ。

「もう少しで、杉村を殺れたんだけど」

「あいつを殺すには、あのくらいじゃダメね。しぶとさだけはゴキブリ以上だもの。せめて、オキシジェンデスト○イヤーくらい持ってこないと」

やつはゴ○ラですか?

「ネタわかる読者さんいるかな……?」

「何の話?」

「いや、こっちの事情」

さすがに、志藤さんにはこの時空を隔てた発言は理解できなかったらしい。つーか、僕もわかってはいけないのだが、そこはそれ。主人公の特権というやつだ。

「あ、先生来たよ」

三八歳、独身街道を邁進している熱血古典教師、宮本先生が僕たちの担任だ。古典なんて、眠くて堪らない授業なのだが、この先生が担当する古典は一味違う。なにせ、熱血なもんだから、居眠りなどしようものならバケツを持って廊下に立たされたり、グラウンドを走らされたりといったレトロなお仕置きが課されるのだ。

ちなみに、現在恋人募集中らしい。

「む、今日の欠席は杉村と四季(妹)か」

教室を一瞥しただけで空いた席を把握する。ちゃんとどこに誰が座っているか記憶しているのが恐ろしい。

「ちょっと待ったぁ!」

「私たちは欠席じゃないです!」

宮本先生が出席簿に休みマークをつける直前に、二人が教室に滑り込んできた。判定は……?

「アウトだな」

「宮本先生。ここで遅刻扱いにすると、校長に先生の知られたくない秘密がばれますよ?」

杉村が懐から怪しげな写真を取り出す。しかし、熱血教師の名は伊達ではない。そこらの教師なら、土下座するくらい凶悪な秘密を握っているのだが、

「むう! 教師を脅迫しようなどとは言語道断! 来い、杉村。貴様の腐りきって悪臭を放ちまくるその根性を、この俺が鍛えなおしてやる!」

そんな脅しに屈しる訳もなく(やはり熱血だから)、のっしのっしと杉村の腕を引っ張って教室から出て行く。残されたクラスの人たちはただあきれ返るばかりだ。

「ほうれ! とりあえず、腕立て腹筋背筋一〇〇回を五セットだ!」

「お、俺は体育会系ではないのでご遠慮させて……」

「そ〜れ、一ぃ!」

「無理矢理させないでください!」

廊下から聞こえる、そんな声はとりあえず無視するとして、

「一時間目、宮本先生の授業なんだけど、どうしよう?」

「私に聞かないで」

悪い先生ではない。それは断言しよう。だけど、とりあえず、熱血もほどほどにして欲しかった。

追伸:あまりにも順位の変動が激しかったので、杉村のしたことはすぐばれた。……学校側が揉み消して。警察のご厄介にならなかっただけよかったと言うべきか? 停学二週間だけど。